L’histoire du pont de Normandie débute en 1972. Les élus de la Chambre de commerce et d’industrie du Havre souhaitent désenclaver la région (notamment le port) et favoriser son développement. Pour relier Le Havre à Honfleur, il faut en effet emprunter le bac ou le pont de Tancarville, à 30 kilomètres.

Pourquoi un pont à haubans ?

Les études commencent, révélant de nombreux challenges. Michel Virlogeux, l’ingénieur principal du projet – futur concepteur du viaduc de Millau –, soulignera les enjeux de la mission, lors d’une interview donnée bien plus tard : « Les ponts sont avant tout un travail d’ingénieur. Nous devons répondre à des besoins fonctionnels : la largeur entre les pylônes pour laisser passer les bateaux, les voiries à greffer sur le pont… Tout cela en tenant compte des contraintes naturelles. Avec au final, un objectif, éviter que le pont ne soit trop massif. Nous cherchons toujours à rendre le pont élégant. »

En l’occurrence, les contraintes naturelles sont de taille ! Les berges de la Seine sont marécageuses, sans possibilité d’ancrage naturel. Il faut compter avec des vents violents à 180 km/h, avec les marées, les forts courants, l’eau de mer, et aussi avec une navigation fluviale très dense. Parmi les solutions envisagées : la création d’un îlot artificiel pour ancrer l’un des pylônes. Une idée jugée trop impactante pour l’écosystème (et la navigation), et vite abandonnée au profit d’un pont à haubans avec une longue travée centrale et deux pylônes en Y inversé pour mieux résister aux vents.

Une longue phase préparatoire

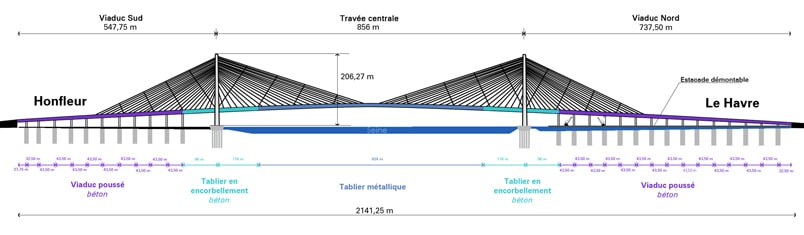

En 1988, Jacques Chirac, Premier ministre, pose la première pierre. Mais il faut sécuriser et remblayer ce site marécageux avant de pouvoir y asseoir les piles des viaducs d’accès. L’étape durera trois ans, et le chantier débute vraiment en 1991, mobilisant jusqu’à 1200 professionnels. A l’arrivée, le pont de Normandie se compose de deux viaducs totalisant 1 350 m, d’une travée centrale de 856 m (un record à l’époque !), et de 2 pylônes à haubans.

Pour en savoir plus, téléchargez le document publié par la Chambre de commerce et d’industrie locale.

Depuis chaque rive de la Seine, un viaduc d’accès se déploie donc : l’un de 650 m, au nord, l’autre de 460 m, au sud, soutenus par respectivement 15 et 11 piles en béton armé. Pour suivre la pente de 6%, celles-ci s’élèvent progressivement de 7 à 44 m de hauteur. L’originalité de l’époque concerne la construction de leurs tabliers : les voussoirs de 7 m ont été assemblés à terre, puis poussés vers leur position définitive au-dessus des piles. Tout cela grâce à un système de vérins actionnés par ordinateur.

Les atouts du béton à hautes performances

Quant au tablier de la travée centrale, son ossature est mixte afin d’optimiser son poids : des voussoirs en béton ont été assemblés au droit des pylônes, et des voussoirs métalliques composent le reste de la travée, sur 624 m. L’ensemble est soutenu par 184 haubans, que l’on peut démonter individuellement si la maintenance l’exige.

Mais l’élégance de cet ouvrage repose surtout sur ses deux pylônes, qui transmettent les efforts de la travée centrale vers les fondations et les viaducs via les haubans. S’ils culminent à 214 m – 154 m au-dessus du tablier –, leurs fondations sont ancrées dans le lit de la Seine, à 50 m sous terre : 28 pieux sous chaque pylône transfèrent le poids de l’édifice jusqu’aux bancs calcaires. « Quand on a commencé le pont de Normandie, personne ne s’y intéressait jusqu’au jour où un journaliste a fait un reportage sur le chantier. On l’a fait monter sur un pylône en construction », se souvenait Michel Virlogeux.

Ces pylônes ont été érigés grâce à un coffrage autogrimpant, et sont en béton à hautes performances (BHP) précontraint, un B60. Tout comme le tablier. Formulé pour être particulièrement compact, et ainsi présenter une faible porosité, le BHP est doté d’une résistance à la compression et d’une durabilité très supérieures aux bétons courants. Il était innovant à l’époque.

Assurer la pérennité du pont

Aujourd’hui, le pont de Normandie est surveillé grâce à un système monitoring et à l’auscultation régulière des éléments porteurs. Une centaine de capteurs enregistrent le déplacement, l’inclinaison, les efforts dans les haubans, la température, les vibrations de la structure, etc. Ils permettent de comprendre comment « travaille » le pont et d’anticiper les opérations de maintenance.

En trente ans, l’ouvrage est devenu un axe majeur de circulation. Il est emprunté chaque année par 7 millions de véhicules. Connecté au réseau autoroutier, il relie l’Ouest au Nord de la France, et plus largement le Sud et le Nord du continent européen. Mais surtout, ce géant est l’un des plus beaux fleurons de la Normandie, qui a gagné sa place au panthéon du génie civil français.