Né en 1883 à Utrecht, Theo van Doesburg (1883-1931) est un artiste aux multiples facettes. Peintre, écrivain, designer et architecte, il est le fondateur du mouvement De Stijl – « Le Style » en français –, et le rédacteur en chef du magazine du même nom. Contemporain du Bauhaus, qu’il a profondément marqué, le mouvement De Stijl est caractérisé par le choix d’une abstraction rigoureuse basée sur la ligne droite verticale, horizontale – diagonale à partir de 1920 –, et les couleurs primaires. Les architectes du mouvement admirent les œuvres de l’architecte néerlandais Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) et celles de Frank Lloyd Wright (1867-1959).

Théoricien de l’ « architecture plastique », van Doesburg voulait donner à l’artiste et à l’art un rôle central dans la société de l’après-guerre. Il élabore des maquettes où la forme et la couleur créent une quatrième dimension et une dynamique dans l’espace. En 1923 avec son épouse, la pianiste Nelly van Moorsel (1899-1975), il s’installe à Paris. Un an plus tard, le couple décide d’acquérir un terrain pour réaliser une maison-atelier à Clamart avec un autre couple d’artistes néerlandais, Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp. Le projet n’aboutit pas, et le couple van Doesburg achète en 1927 un petit terrain à Meudon-Val-Fleury, rue Charles Infroit.

Une maison-atelier « Manifeste »

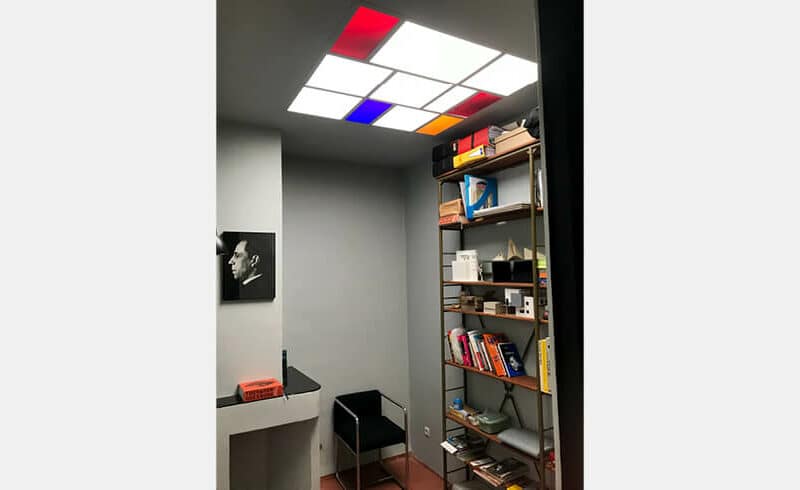

Théo conçoit les plans, assisté par Abraham Elzas, un jeune étudiant en architecture. Le concept de la maison est simple : deux cubes de béton emboîtés et décalés, dont l’un est destiné à la partie habitation et l’autre, à l’atelier.

L’entrée principale, côté rue, se fait par le premier étage. Elle définit un axe central qui conduit en droite ligne à l’atelier. Le cube-habitation comprend une chambre, une salle de bain, une salle de musique pour Nelly et une bibliothèque. Le cube-atelier, avec ses deux immenses verrières, surplombe le jardin. Des portes-cloisons modulent les volumes entre les deux cubes, les relient ou recréent un couloir. Depuis l’angle de l’atelier, un escalier mène à la mezzanine et au toit-terrasse, et un autre descend au rez-de-chaussée où se trouvent la cuisine, une douche, une chambre et une grande pièce.

Sans couleur, l’architecture est sans expression

Theo crée des compositions en blanc, gris, noir et rouge, et également en jaune, rouge et gris, car pour lui « sans couleur, l’architecture est sans expression ». L’application des trois couleurs primaires (bleu, rouge, jaune) rythme la façade. Van Doesburg crée lui-même le design de la maison (portes, escaliers, cloisons amovibles, fenêtres, verrières, jusqu’aux couleurs du sol et du vitrail). Les placards sont encastrés et les tables en béton gris, ancrées dans le sol. Celle de l’atelier est restée en béton brut.

Le couple emménage dans sa maison-atelier en décembre 1930, mais Théo van Doesburg n’y vivra que quelques semaines car il meurt le 7 mars 1931. Nelly habitera la maison de Meudon jusqu’à sa mort, en 1975. Elle se donne pour mission de faire vivre et connaître l’héritage de Théo. Aujourd’hui propriété de l’État néerlandais, la maison Van Doesburg est une résidence d’artistes depuis les années 1980.

Squelette béton et Solomite

Pour cette maison-atelier, Theo expérimente des matériaux novateurs comme la Solomite (nom russe signifiant « paille ») : deux panneaux de paille compressée dans une résille en métal avec un vide d’air. Insérés dans le squelette béton des cubes, ces panneaux sont recouverts d’une couche d’enduit de plâtre à l’intérieur et d’enduit de ciment à l’extérieur.

Pour l’architecte Claudia Devaux, de l’agence DDA-Devaux & Devaux architectes –Équerre d’argent 2024 – qui a supervisé la restauration de la maison, de nombreux matériaux sont arrivés sur le marché avec l’industrialisation : « Au niveau de ces maisons-ateliers, cette époque connaît un énorme mouvement de recherche et d’expérimentation de matériaux sur la base d’un squelette de béton complété par des remplissages. On a trouvé des textes du Corbusier où il préconise le Solomite et explique comment l’utiliser avec l’enduit ciment côté extérieur. »

Tel quel, cet appareil a tenu cent ans sans aucune protection contre le vent ou la pluie : « Fondamentalement écoresponsables, ces panneaux n’en restent pas moins des matériaux sensibles aux dégâts potentiels d’infiltrations et d’humidité des enduits.

Le matériau paille est très résistant aux insectes, mais pas du tout à l’eau. Nous avons fait des sondages, analysé cette composition et nous sommes aperçus que certaines parties étaient très dégradées. »

Parmi les points importants de la restauration, les architectes décident de démonter le mur ouest extérieur, mais les normes actuelles ne permettent pas de le reconstruire avec la structure historique, qui était composée uniquement de panneaux de paille compressés d’une épaisseur de 5 cm, sans aucune structure de contreventement : « La Fondation souhaitait rester fidèle aux matériaux d’origine. Nous avons donc fait une structure bois avec des poteaux de douze par sept centimètres, espacés de soixante centimètres avec un remplissage paille. Pour le mur extérieur, nous avons appliqué un enduit à la chaux. »

La maison Van Doesburg vient de rouvrir après cette dernière restauration. Elle offre aux visiteurs une plongée dans les avant-gardes, la liberté et la créativité des années 1920.