Comprendre le béton « bas carbone »

Qu’est-ce que le béton « bas carbone » ?

Les termes « béton bas carbone », « très bas carbone » ou « ultra bas carbone » sont entrés dans les pratiques, sans renvoyer à une définition officielle, établie dans un cadre normatif ou réglementaire. Il s’agit de bétons émettant moins de gaz à effet de serre que des bétons traditionnels (une réduction d’au moins 20 %), tout en ayant des performances mécaniques et une durabilité similaires. ll est d’ores et déjà possible de formuler des bétons à empreinte carbone réduite conformes à la norme NF EN 206+A2/CN, et pour des parties d’ouvrage représentatives, en fonction des classes d’exposition et de la classe de résistance du béton.

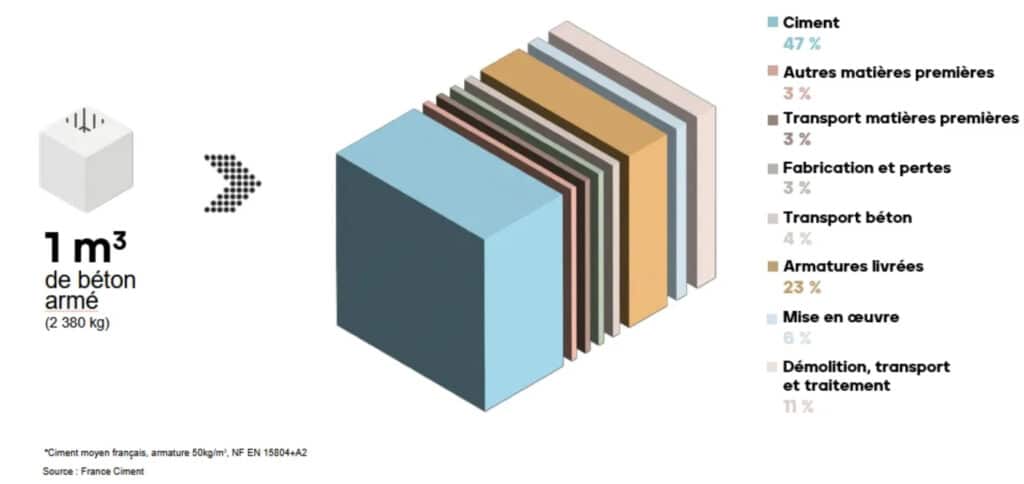

Quel est le poids environnemental du béton ?

En France, parmi les émissions associées à la construction des bâtiments neufs, le béton représente une part estimée à près de 30%. Pour réduire ces émissions, la Réglementation environnementale 2020 a imposé une vision globale des projets et la prise en compte du cycle de vie d’un bâtiment, incluant l’impact de chaque matériau. Les nouveaux seuils réglementaires, au 1er janvier 2025, confirment cette exigence. Concernant le béton armé, son empreinte carbone est due à l’utilisation de ciment (à hauteur de 47%). Le reste est constitué des armatures (23 %), du transport et de la démolition (18 %), de la mise en œuvre (6%), etc. Conscients des transitions à opérer, les industriels investissent depuis plusieurs années dans la R&D.

De quoi est composé le béton « bas carbone » ?

Les bétons dits « bas carbone » conservent toutes les qualités du béton traditionnel — résistance, durabilité et adaptabilité —, tout en réduisant significativement leur empreinte. Leurs compositions reposent sur les mêmes ingrédients de base : ciment, granulats, eau et adjuvants, mais leur formulation est optimisée pour limiter les émissions de CO₂.

Les ciments CEM I et CEM II A sont ainsi progressivement remplacés par des ciments normalisés à plus faible empreinte carbone. Ces ciments composés à teneur réduite en clinker (CEM II B-M, CEM III, CEM IV, CEM V et CEM VI) incorporent des matières d’origine minérale, comme les cendres volantes issues de centrales électriques, les laitiers de haut-fourneau, les fillers calcaires, les argiles calcinées ou les fines de béton recyclé… Ces substitutions permettent de diminuer l’impact carbone tout en préservant les qualités du béton.

Les granulats peuvent par ailleurs provenir de filières recyclées, contribuant à réduire l’impact environnemental lié à l’extraction des granulats ; quant à l’eau et aux adjuvants, ils sont soigneusement dosés pour améliorer la compacité du mélange.

Un autre axe clé est l’optimisation du squelette granulaire : en ajustant la taille et la répartition des grains (sables, graviers, fillers), on remplit mieux les vides et on réduit la quantité de ciment nécessaire. Cela permet de produire des bétons plus sobres en carbone.

Grâce à ces innovations, le béton « bas carbone » représente une solution performante et responsable. Développer ces usages au quotidien, dans des projets concrets, permet d’élaborer des modèles reproductibles. Pour accompagner les acteurs de la construction, les industriels de la filière établissent les déclarations environnementales de produits (DEP) et les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), ainsi que différents outils, pour évaluer l’impact environnemental du béton dans une construction (voir en fin d’article).

La décarbonation du ciment

La décarbonation de l’industrie cimentière en France repose sur des leviers identifiés et mis en œuvre dans une feuille de route publiée en mai 2023. Cette stratégie vise une réduction de 50 % des émissions de CO₂ d’ici à 2030, par rapport à 2015.

Le premier levier consiste à diminuer la part de clinker (principe actif) dans les ciments (voir plus haut). En parallèle, l’industrie cimentière optimise ses procédés, notamment ses fours. La fabrication du clinker nécessite en effet la cuisson du cru (mélange de calcaire et d’argile) à 1 450°C. Il s’agit d’une part d’améliorer l’efficacité énergétique des fours, d’autre part de remplacer les combustibles fossiles par des combustibles alternatifs (huiles usagées, déchets solides non dangereux…). Enfin, pour abattre les émissions inévitables, issues de la décarbonatation du calcaire lors de la cuisson, les industriels déploient un levier dit « innovant » qui s’intéresse à la séquestration et à la réutilisation du carbone.

Sur tous ces leviers, les investissements effectués par l’industrie permettent déjà de diminuer de 2,7% par an le taux de CO2 par tonne de ciment, soit un rythme plus soutenu que prévu initialement dans la feuille de route (1,9 % par an d’ici à 2030).

Les atouts du béton « bas carbone » et les applications dans la construction

Quels sont les principaux avantages du béton à faible teneur en carbone ?

On estime qu’utiliser du béton « bas carbone » dans un projet de construction permet de réduire en moyenne de 30 à 60% les émissions de CO2 par rapport à un béton « traditionnel ». Tout dépend bien sûr de la nature du projet et de la proportion de béton « bas carbone » qui peut être intégrée. En outre, les additions minérales intégrées dans le béton « bas carbone » améliorent ses propriétés. L’ajout de silice, par exemple, augmente la résistance du béton à la compression et à la traction, et ainsi sa durée de vie.

Quelques exemples de réalisations intégrant des bétons « bas carbone »

On peut citer quelques exemples récents sur le territoire français. À Marseille, à l’occasion des Jeux Olympiques 2024, la base nautique du Roucas-Blanc s’est équipée de cinq pavillons construits en béton « bas carbone », réduisant de 40 % son impact environnemental. À Lyon, le programme mixte Le 8e Chemin utilise du béton « très bas carbone » intégrant un liant carbo-négatif, du biochar produit localement. La proximité des ressources contribue effectivement à des bilans carbone plus favorables. À Bordeaux, les logements sociaux du projet Combo, dans le quartier Brazza, emploient 1 000 m3 de béton « bas carbone » avec un taux de clinker réduit (sur les 1 600 m3 du projet). Dans le Var, c’est le constructeur Maisons France Confort qui a réalisé le gros œuvre d’une maison démonstratrice en béton « bas carbone » (intégrant une part réduite de clinker ainsi que des granulats de béton recyclés).

Les avancées technologiques en matière de béton « bas carbone »

La filière cherche désormais à aller plus loin sur le chemin de la neutralité carbone. Elle explore notamment la possibilité d’accélérer la carbonatation du béton (sa capacité naturelle à capter le CO2). Le projet national de recherche FastCarb a en effet démontré l’intérêt de cette solution pour stocker du CO2 dans les bétons de déconstruction. Une idée qui fait son chemin, et est en cours d’industrialisation par neustark et ses partenaires.

En route vers l’écoconception des bâtiments !

L’écoconception des bâtiments est une approche essentielle pour accompagner la décarbonation du gros œuvre. Fondée sur l’analyse du cycle de vie (ACV) d’un bâtiment et de ses composantes, elle est indispensable pour réduire l’empreinte carbone d’un projet.

L’enjeu principal est d’optimiser l’emploi des matériaux, et notamment de placer le bon béton au bon endroit. Par exemple :

• diminuer l’épaisseur des éléments :

– réduire de 1 cm l’épaisseur des voiles béton permet d’abaisser de 6 % leur empreinte (des calculs doivent donc être faits pour sortir des épaisseurs standards, de 16, 18 et 20 cm) ;

– réduire la section des poteaux au fur et à mesure que l’on monte dans les étages va dans le même sens – selon une étude, une diminution tous les trois étages génère un gain carbone de 23 % ;

• remplacer des éléments :

– passer de voiles pleins à des voiles en blocs béton, évidés, peut permettre de réduire de plus de 50 % l’empreinte d’une façade.

De la même façon, avoir recours à des techniques comme la précontrainte par post-tension va réduire la quantité de béton sur une dalle ou un plancher ; privilégier la préfabrication ou l’impression 3D du béton permet de gagner en précision et d’utiliser juste ce qu’il faut de matériau, tout comme le fait de capitaliser sur les performances du BFUP…

Il existe toute une palette de solutions béton pour réduire l’empreinte carbone d’un bâtiment.

La filière béton a développé quelques outils pour accompagner les acteurs dans l’acte de construire :

• le Guide environnemental du gros œuvre (GEGO) permet de choisir les éléments constructifs les plus opportuns pour atteindre les objectifs de la RE 2020 ;

• le configurateur BETie, du SNBPE, permet d’éditer, en configurant certains paramètres, des FDES de béton prêt à l’emploi conformes à la norme NF EN 15804 pour un chantier donné ;

• le configurateur Environnement IB, du CERIB, permet d’éditer, lui aussi par configuration de certains paramètres, des FDES de produits préfabriqués en béton.