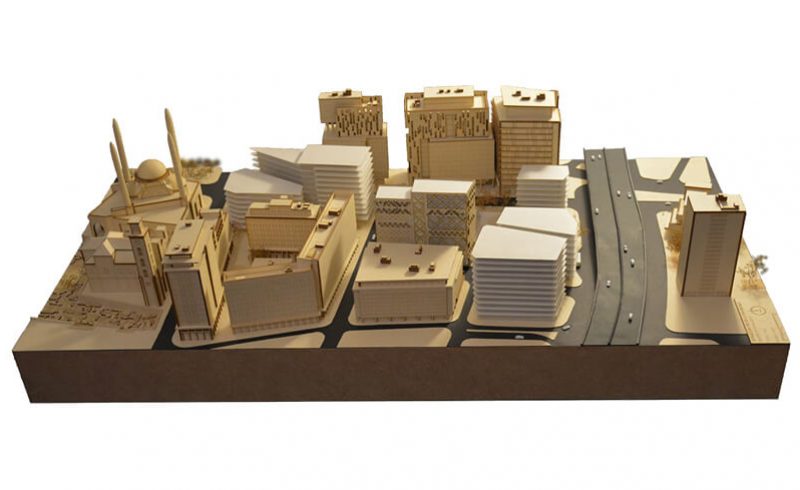

Pourquoi avoir choisi de réhabiliter un complexe commercial du centre-ville de Beyrouth ?

Ce bâtiment date de l’âge d’or libanais, qui se situe entre l’indépendance et la guerre civile, une époque où le Liban connaissait un développement économique fulgurant. Le pays était alors considéré comme la Suisse du Moyen-Orient. Il y avait en architecture une vague de modernisme, dans la veine d’Oscar Niemeyer, dont témoigne le “Beirut City Center”, en service de 1968 à 1975.

C’était un complexe mixte, constitué de bureaux et d’un centre commercial, qui a servi de refuge aux populations civiles pendant la guerre. Il symbolise à la fois une période de prospérité, la guerre, mais aussi la reconstruction ratée du centre-ville, marquée par la destruction des bâtiments datant de cet âge d’or. Le “Beirut City Center” y a échappé, ce qui en fait le dernier vestige de l’époque moderne. Je voulais lui rendre hommage.

Quel a été votre parti pris ?

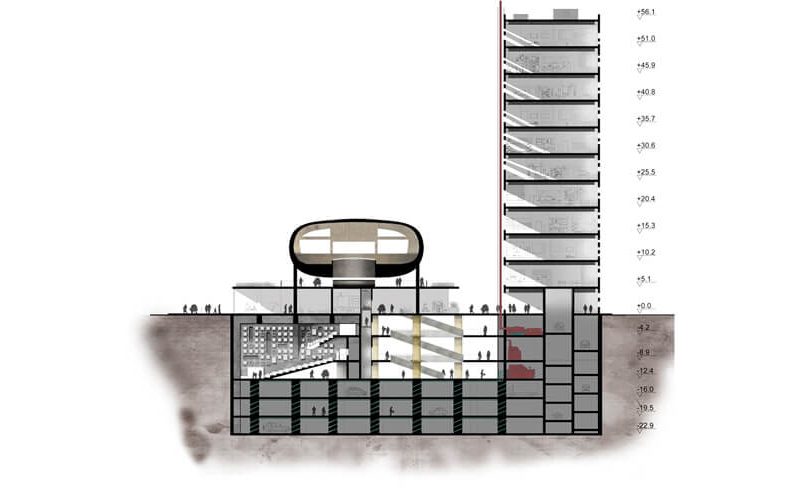

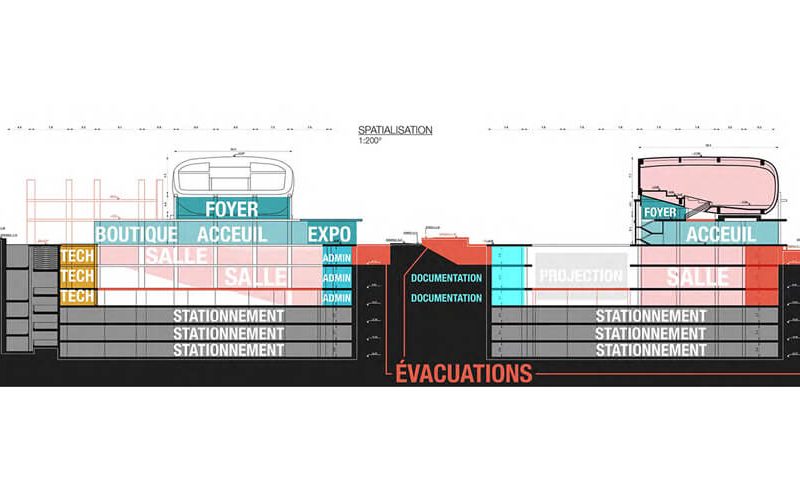

Ce bâtiment fait partie du patrimoine libanais, d’où mon choix d’intervenir par adjonction d’éléments. Aujourd’hui subsistent les six niveaux de parking souterrains, sa coque, qui accueille un cinéma de 800 places, et le rez-de-chaussée.

Mon projet consiste à lui rendre sa destinée originelle – un lieu culturel et commercial qui puisse drainer du monde –, afin d’en faire un motif de fierté pour les Libanais, qui réconcilie le centre-ville avec le reste de la ville. Pour cela, j’ai voulu agir le plus discrètement possible en imaginant notamment un dialogue temporel symbolique entre le béton des années 60, le béton stigmatisé par les éclats d’obus, et le béton contemporain.

Le béton comme élément fédérateur ?

À l’époque de la création du bâtiment, le béton était l’horizon indépassable du modernisme – celui employé est l’un des premiers à avoir été enrichi en oxyde de titane. Comme je voulais m’inscrire dans la continuité des lieux, je n’imaginais pas d’autre matériau. Au lieu de reconstruire, ma démarche vise à poursuivre la construction, à la reprendre là où elle s’était arrêtée.

En cela, vous vous inscrivez dans les pas de Joseph Philippe Karam, à qui l’on devait le complexe d’origine ?

Je voulais respecter son travail, ne pas détruire le bâtiment. J’ai donc conservé l’amphithéâtre et sa dimension d’équipement culturel, et cherché à enterrer au maximum les espaces techniques et les évacuations de secours.

Quels sont les architectes qui vous inspirent ?

Au Liban, il y a Youssef Tohme. J’aime aussi beaucoup Rudy Ricciotti, Corinne Vezzoni. Et bien évidemment Oscar Niemeyer.